Integrierte Sektoren

Der Wärmesektor wird in Anlehnung an den allgemeinen Ansatz früherer Analysen in 19 Teilsektoren unterteilt. Dabei werden die Sektoren private Haushalte, Gewerbe und Industrie berücksichtigt. Die zukünftige Entwicklung des Wärmebedarfs im Gebäudebereich basiert auf den Ergebnissen des Gebäudebestandsmodells des Öko-Instituts, das die zukünftige Sanierung des deutschen Gebäudebestands in jährlicher Auflösung mit einem agentenbasierten Ansatz modelliert.

Der Verkehrssektor wird weiter in sechs Teilsektoren unterteilt. Für jeden Teilsektor werden mögliche Fahrzeugtypen und ihre spezifischen aktuellen und zukünftigen Wirkungsgrade definiert. Für jeden Fahrzeugtyp konkurrieren technisch realisierbare Kraftstoffarten. Der zukünftige Energiebedarf für den innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr in jedem Teilsektor, aufgeschlüsselt nach Kalenderjahren (2020 bis 2050), wird auf der Grundlage des GreenLate-Szenarios der UBA-RESCUE-Studie ermittelt. Die kostenoptimale zukünftige Entwicklung von Fahrzeugtypen und Kraftstoffen wird modellendogen bestimmt.

Für den Stromsektor gehen wir davon aus, dass Bioenergie nicht konkurrenzfähig zu Energie aus Wind und PV ist. Der Fokus dieser Untersuchung liegt auf der zukünftigen Rolle von Bioenergie, die im Stromsektor in Konkurrenz zu anderen nicht fluktuierenden Energieressourcen steht, um die zukünftige Residuallast zu decken. Um Modellierungsressourcen zu sparen, wird daher die Residuallast für jedes Jahr im Voraus in stündlicher Auflösung berechnet, wobei Batterie- und Wasserspeicher bereits berücksichtigt werden. Dieses Ergebnis wird im Rahmen der Optimierung als Residuallastbedarf angesetzt, der mit 28 technologischen Optionen erfüllt werden kann. Zu den betrachteten Optionen gehört auch die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK). Das Wärme-Nebenprodukt jeder KWK-Technologie wird bis zu einem gewissen Grad zur Deckung des Bedarfs im Fernwärmesektor genutzt.

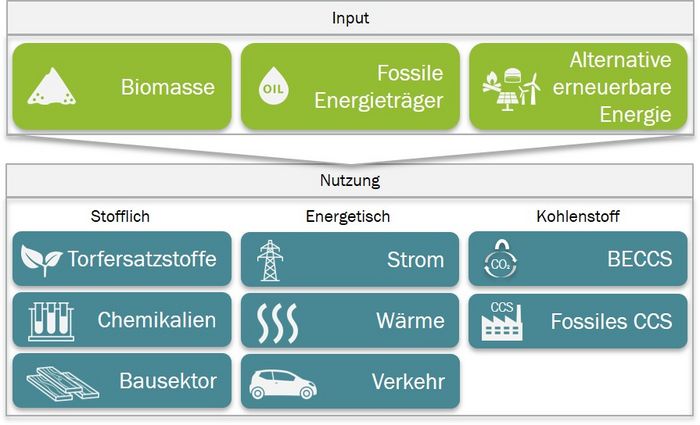

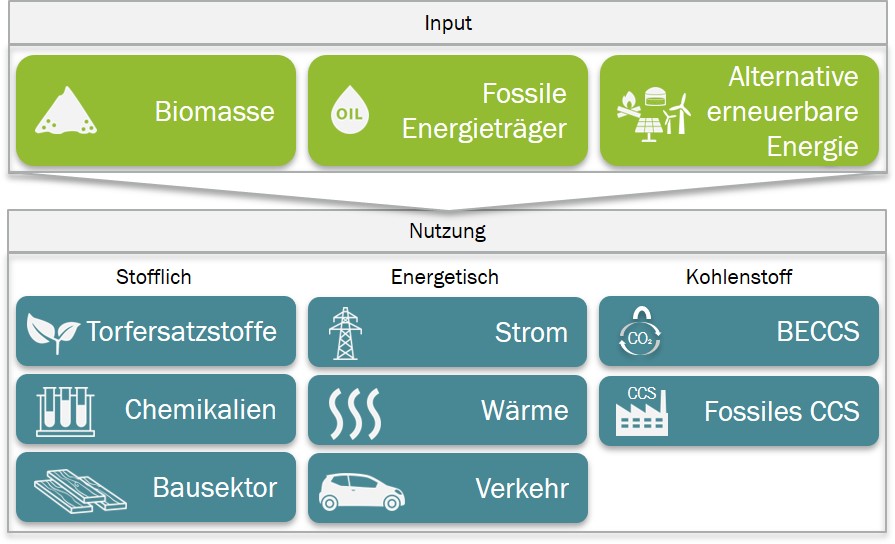

Der Sektor für Torfersatzstoffe ist im Vergleich zu den anderen Sektoren klein, aber für den Klimaschutz bedeutend. Als Optionen für Torfersatzstoffe werden im Modell Kompost aus Grünschnitt, Holzfasern, Rindenhumus, Kokosfasern, Pinienrinde sowie neue Torfersatzstoffe (Spaghnum, Gärrestprodukt aus Pappelholz) berücksichtigt. Teilweise werden hier Restriktion der Importmenge oder Anbaufläche ins Modell integriert. Es besteht die Restriktion im Modell die Nutzung von Torf bis 2030 durch Ersatzstoffe zu ersetzen.

Ein nachhaltiger Umbau der Chemieindustrie ist ein wichtiger Bestandteil derzeitiger Bemühungen. Bei der Entscheidung über die in das Modell eingepflegten Chemikalien die durch biobasierte Alternativen ersetzt werden sollen, wird der Fokus auf die Basischemikalien gesetzt. Methanol, Methan, Naphtha, Ethylen, Butane, Propylen, BTX, und Rohöl für Schmierstoffe und Tenside sind die Bausteine auf denen fast die gesamte organische Chemie basiert.

Der Bausektor benötigt vergleichsweise viele Ressourcen und verursacht schwer zu vermeidenden Emissionen. Ein Ansatz ist die Holzbauquote zu erhöhen, um die Emissionen zu verringern. Im Modell wird die Holzrohstoff und Produktnachfrage in Konkurrenz zu anderen Optionen wie z.B. Stahl, Zement oder Verbundwerkstoffen modelliert. Bisher nicht gesetzlich festgehaltene Ziele zur Holzbauquote werden in Szenarien analysiert.

UmMaßnahmen zur CO2-Entnahme und- Speicherung („negative Emissionen“ oder „BECCS“) wurden im Modell verschiedenenBECCS-Technologieoptionenaufgenommen, um derzeitige Diskussionen zu Negativ-Emissions-Technologien, wie sie zum Beispiel in der Entwicklung der Langfriststrategie Negativemissionen (LNe) geführt werden, abzubilden. Verschiedene Bioenergieoptionen wurden im Modell mit einer CO2-Abscheidung kombiniert: Biomethananlagen, Bioethanolanlagen, Biomassekraftwerke, Heizwerke, Biogasanlagen mit KWK und Vergasungsanlagen. Während die ersten beiden genannten schon im Prozess einen reinen CO2-Strom generieren, wird für die letzteren eine Post-Combustion-Capture angenommen (das CO2 wird aus einem Gasstrom, z.B. aus Rauchgasen, abgeschieden). Zudem wurde für die Bioenergieprozesse, in denen ein Gärrest anfällt, die Option eingebaut diesen über eine Pyrolyse in Pflanzenkohle umzuwandeln, um eine weitere dauerhafte Kohlenstoffsenke zu schaffen. Prinzipiell eignen sich Gärreste auch für die Herstellung hydrothermaler Kohlen, dieser Pfad wurde aufgrund mangelnder Datenverfügbarkeit jedoch nicht berücksichtigt. Außerdem wurde dem Modell die Option gegeben, die energetische Verwertung von Biomethan und Erdgas bei großen Industrieanlagen mit einer CO2-Abscheidung zu kombinieren.

Neben einer detaillierten Darstellung von Energieteilsektoren und möglichen (Hybrid-) Biomassetechnologiekonzepten setzt BenOpt zusätzlich auf eine detaillierte Darstellung der Biomassepotenziale und -preise. Da die verfügbaren Daten zu den Potenzialen nicht immer eindeutig den gleichen Biomasse-Preiskategorien zugeordnet werden können, wurden in BenOpt zwei unterschiedliche Biomasse-Kategorien gebildet: Biomassepotenzialkategorien und Biomassepreiskategorien. Am Beispiel der Biomasse Holz lässt sich dieser Zusammenhang verdeutlichen. Das jährlich verfügbare Potenzial von Waldrestholz ist eine bekannte Größe, aber der Preis hängt von der nachfolgenden Verarbeitungsstufe ab. Hackschnitzel haben einen anderen Preis als Pellets, Briketts oder Stückholz. Neben den inländischen Biomassepotenzialen wird auch Importbiomasse berücksichtigt, je nach Sektor und Szenario auf bestimmte Mengen limitiert.